La Piscine de Roubaix : un musée unique entre art, histoire et patrimoine industriel

Situé au cœur de Roubaix, dans les anciens bains municipaux de la ville, le Musée d’art et d’industrie André Diligent, plus connu sous le nom de La Piscine, est l’un des musées les plus emblématiques des Hauts-de-France. Alliant patrimoine architectural, collections artistiques et mémoire industrielle, il offre une expérience culturelle singulière, qui attire chaque année des milliers de visiteurs.

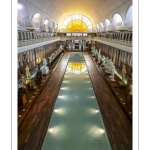

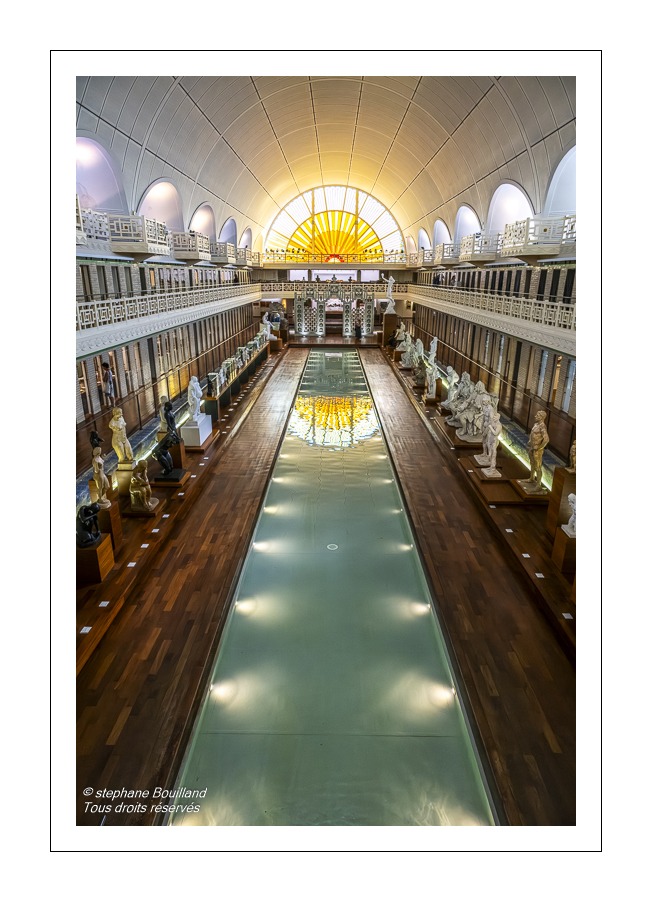

Un musée installé dans une ancienne piscine Art déco

Inaugurée en 1932, l’ancienne piscine municipale de Roubaix était réputée pour son architecture Art déco, son bassin majestueux et ses mosaïques colorées. Fermée en 1985 pour des raisons de sécurité, elle a été transformée en musée et a rouvert ses portes en 2001, après une remarquable réhabilitation menée par l’architecte Jean-Paul Philippon.

Aujourd’hui, le bassin central a été conservé et mis en valeur, offrant un décor spectaculaire pour l’exposition des collections permanentes. Le jeu de lumière qui traverse la grande verrière crée une atmosphère unique, où art et architecture dialoguent en permanence.

Des collections riches et variées

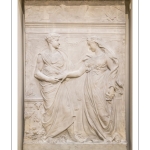

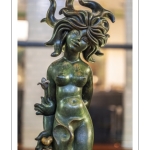

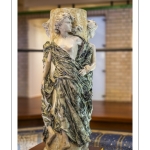

Le musée présente une riche collection d’arts appliqués et d’arts décoratifs, héritée du passé industriel textile de Roubaix. On y découvre notamment :

- des tissus et échantillons textiles issus de l’histoire locale,

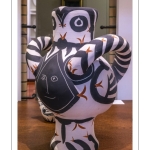

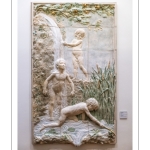

- des sculptures du XIXe et XXe siècle,

- des peintures d’artistes modernes et contemporains,

- des objets d’art décoratif, céramiques, verreries et mobiliers,

- sans oublier des expositions temporaires qui mettent régulièrement en lumière des créateurs ou des thématiques en lien avec le design et l’art de vivre.

Un lieu de mémoire et de vie

La Piscine n’est pas seulement un musée : c’est aussi un lieu de mémoire qui rappelle l’importance de l’eau et de l’hygiène dans l’histoire ouvrière de Roubaix. Les visiteurs peuvent encore admirer les cabines de déshabillage restaurées, les mosaïques d’époque et l’architecture d’origine, subtilement intégrées dans le parcours muséal.

De plus, le musée s’est imposé comme un lieu de vie culturelle incontournable, proposant ateliers, conférences et animations pédagogiques, ce qui en fait un espace accessible autant aux passionnés d’art qu’aux familles.

Le Centre Historique Minier de Lewarde : mémoire vivante du bassin minier du Nord

Situé à Lewarde, dans le département du Nord, le Centre Historique Minier est le plus grand musée de la mine en France. Installé sur le site de l’ancienne fosse Delloye, il retrace près de trois siècles d’exploitation charbonnière dans le bassin minier du Nord–Pas-de-Calais, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2012.

Un site patrimonial unique

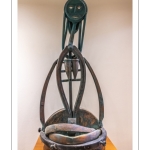

Le musée s’étend sur plus de 8 hectares, comprenant des bâtiments authentiques, des salles d’exposition, des machines industrielles de grande taille et des galeries souterraines reconstituées. Les visiteurs découvrent ainsi l’architecture industrielle typique des anciens carreaux de mine : bureaux de l’ingénieur, ateliers, bains-douches ou encore lampisterie.

Les machines impressionnantes de l’ère industrielle

L’un des temps forts de la visite est la découverte des machines à vapeur et électriques monumentales qui servaient à extraire le charbon et à assurer le fonctionnement de la fosse. Ces équipements, restaurés et exposés dans leur environnement d’origine, témoignent de la puissance de l’ingénierie industrielle du XIXᵉ et du XXᵉ siècle. Ils offrent une plongée dans la réalité technique et matérielle du travail minier.

Une immersion dans l’univers des mineurs

La visite permet de comprendre le quotidien des « gueules noires » à travers :

- Les galeries souterraines : reconstituées à l’identique, elles illustrent l’évolution des techniques d’exploitation du charbon.

- Les expositions permanentes : elles abordent la géologie, l’histoire industrielle, les luttes sociales et la vie des familles minières.

- Les témoignages audiovisuels : anciens mineurs et familles racontent leurs expériences, donnant une dimension humaine et émotive à la découverte.

Un lieu de mémoire et de culture

Le Centre Historique Minier est aussi un centre de recherche et de transmission. Ses archives, sa bibliothèque et ses expositions temporaires en font un lieu de référence sur l’histoire industrielle et sociale de la région.

Une pause gourmande au restaurant

Après la visite, les visiteurs peuvent prolonger leur expérience au restaurant « Le Briquet », situé au cœur du site. Ce lieu convivial propose des plats simples et généreux, inspirés de la cuisine régionale, parfaits pour une pause déjeuner avant ou après la découverte des galeries et expositions.

Les Fêtes de la Mer au Crotoy : hommage aux marins et traditions en Baie de Somme

Chaque été, Le Crotoy, sur la rive nord de la Baie de Somme, célèbre ses Fêtes de la Mer. Cet événement met à l’honneur le patrimoine maritime local et rend hommage aux marins disparus, dans une atmosphère à la fois solennelle et conviviale.

Une tradition toujours vivante

Autrefois port de pêche actif, Le Crotoy ne compte aujourd’hui plus qu’un ou deux chalutiers basés sur place, en raison de l’ensablement progressif de la baie. À l’occasion des Fêtes de la Mer, ils sont rejoints par les chalutiers du Hourdel, venus spécialement pour participer à la cérémonie.

Les bateaux, décorés de glaïeuls et de fanions colorés, offrent alors un spectacle maritime unique. De nombreux plaisanciers et petits bateaux de tourisme se joignent également à cette célébration.

Procession et hommage en mer

La fête débute par une messe, suivie d’une procession solennelle menant les participants vers le port. Les bateaux prennent ensuite le large pour un moment fort : le dépôt de couronnes de fleurs en mer, en mémoire des marins disparus. Ce geste symbolique, partagé entre pêcheurs, habitants et visiteurs, rappelle la force des liens unissant la communauté au monde maritime.

Une journée de convivialité

Au-delà de l’hommage, les Fêtes de la Mer sont aussi un temps de partage. Les quais s’animent de dégustations et d’animations pour petits et grands. L’occasion de découvrir la culture locale et de profiter d’une ambiance chaleureuse dans un cadre naturel exceptionnel.

Un rendez-vous ancré dans l’identité du Crotoy

Les Fêtes de la Mer témoignent de l’histoire maritime du Crotoy et de son attachement à la Baie de Somme. Même si la pêche y est devenue plus restreinte, cette tradition continue de rassembler et de transmettre la mémoire des marins, tout en valorisant le patrimoine immatériel de la région.

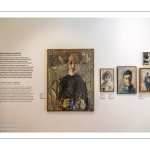

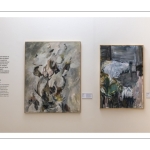

Le Musée de Picardie à Amiens et la rétrospective Albert Maignan

Un musée de référence en région

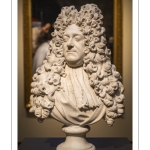

Le Musée de Picardie, inauguré en 1867, fut l’un des premiers musées de province conçus dès l’origine pour accueillir des collections publiques. Son architecture, inspirée du modèle parisien du Louvre, illustre l’ambition éducative et culturelle du Second Empire. Après plusieurs campagnes de rénovation, dont la plus récente s’est achevée en 2020, l’institution associe aujourd’hui un patrimoine architectural du XIXᵉ siècle à des espaces d’exposition modernisés.

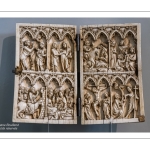

Des collections permanentes riches et diversifiées

Le musée conserve des fonds qui couvrent un large champ chronologique, de la Préhistoire à l’art contemporain.

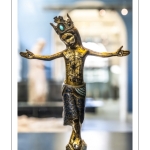

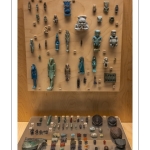

- Archéologie : les collections présentent des objets issus de fouilles régionales, gallo-romaines et médiévales, ainsi que des antiquités égyptiennes et grecques.

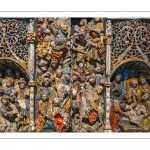

- Beaux-Arts : la peinture occupe une place centrale, avec des œuvres allant de la Renaissance au XIXᵉ siècle. Les collections s’enrichissent également d’importants ensembles de sculptures, dont des pièces d’Auguste Rodin et d’Alfred Boucher.

- Art moderne et contemporain : le musée abrite des œuvres de grands noms tels que Picasso, Miró ou Dubuffet, permettant d’établir un dialogue avec les productions plus anciennes.

Cette diversité témoigne d’une volonté encyclopédique, caractéristique des musées du XIXᵉ siècle, tout en s’ouvrant aux expressions artistiques du XXᵉ siècle.

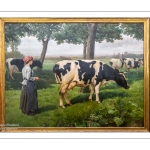

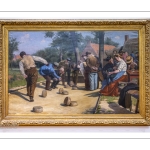

Albert Maignan (1845-1908), un peintre à redécouvrir

Originaire de Sarthe, Albert Maignan s’impose à la fin du XIXᵉ siècle comme peintre d’histoire et décorateur. Ses réalisations monumentales pour l’Opéra-Comique ou le restaurant Le Train Bleu illustrent son goût pour les grandes compositions. Lauréat de distinctions prestigieuses, il est également l’auteur d’œuvres plus personnelles : croquis de voyage, paysages, natures mortes et esquisses décoratives.

Son intérêt pour l’archéologie, nourri par une collection privée d’objets antiques, traduit un dialogue entre l’histoire et la création picturale.

La rétrospective d’Amiens

Intitulée « Albert Maignan, un virtuose à la Belle Époque », l’exposition réunit environ 350 œuvres, issues de collections publiques et privées. Une soixantaine ont été restaurées pour l’occasion. Le parcours met en lumière aussi bien les grandes toiles officielles que les aspects plus intimes de son travail.

Une section particulière est consacrée à Louise Larivière, épouse du peintre, à travers une installation contemporaine de l’artiste Lise Terdjman (Très chère Louise), qui enrichit la lecture biographique.

Découverte du marais audomarois : entre nature préservée et traditions

Au cœur du Pas-de-Calais, le marais audomarois est un trésor naturel classé Réserve de biosphère par l’UNESCO. Avec ses paysages uniques mêlant eau, prairies, roselières et cultures maraîchères, il offre une immersion totale dans un environnement où la nature et l’homme cohabitent depuis des siècles.

Pour vivre pleinement cette expérience, rien de tel qu’une balade à pied au départ de la Grange Nature suivie d’une promenade en barque traditionnelle depuis Clairmarais.

Une balade à pied dans la réserve naturelle des étangs du Romelaëre

Située à proximité de Saint-Omer, la réserve naturelle nationale des étangs du Romelaëre est l’un des joyaux du marais. Au départ de la Grange Nature, un centre d’interprétation dédié à la faune et la flore, plusieurs sentiers aménagés vous permettent d’explorer cet espace protégé.

- Observation des oiseaux : hérons, grèbes huppés, cormorans ou encore canards souchets trouvent ici refuge.

- Paysages variés : alternance d’étangs, de prairies humides et de roselières, offrant une palette de couleurs au fil des saisons.

- Sentier sur pilotis : pour s’approcher au plus près des zones aquatiques tout en respectant la fragilité des milieux.

Ce parcours pédestre, accessible à tous, est idéal pour les familles comme pour les passionnés de nature.

Une immersion en barque traditionnelle depuis Clairmarais

Après la marche, place à la découverte du marais par ses canaux. À Clairmarais, petit village au cœur du marais audomarois, les embarcations traditionnelles appelées « bacôves » ou « escutes » vous invitent à un voyage hors du temps.

Guidé par un batelier local, vous glisserez silencieusement sur l’eau à travers un réseau de 700 kilomètres de voies navigables, bordées de jardins flottants, de saules têtards et de maisons isolées accessibles uniquement par bateau.

- Découverte du maraîchage traditionnel : culture de choux-fleurs, carottes et autres légumes qui font la réputation du marais.

- Histoires et anecdotes : les bateliers partagent les secrets de ce territoire façonné par l’homme depuis le Moyen Âge.

- Ambiance authentique : le clapotis de l’eau, le chant des oiseaux et la quiétude des lieux offrent un moment de déconnexion totale.

Une expérience entre patrimoine naturel et savoir-faire local

Allier la balade à pied dans la réserve des étangs du Romelaëre et la promenade en barque traditionnelle à Clairmarais, c’est découvrir le marais audomarois sous deux angles complémentaires : celui d’un sanctuaire naturel d’exception et celui d’un espace de vie humaine ancré dans ses traditions.

Que vous soyez amoureux de nature, amateur de photographie ou simplement en quête d’évasion, cette escapade promet un dépaysement total à deux pas de Saint-Omer.

Le blockhaus d’Éperlecques : témoin monumental de la Seconde Guerre mondiale

Au cœur de la forêt d’Éperlecques, dans le Pas-de-Calais, se dresse l’une des constructions les plus imposantes de la Seconde Guerre mondiale. Ce gigantesque édifice de béton, connu sous le nom de Blockhaus d’Éperlecques, fut édifié par l’Allemagne nazie à partir de 1943. Sa mission : abriter la fabrication et le lancement des missiles V2, armes révolutionnaires conçues pour frapper l’Angleterre depuis la côte française.

Pensé comme une véritable forteresse industrielle, le site devait regrouper ateliers, zones de stockage, rampes de lancement et équipements techniques à l’abri des bombardements. Sa masse de béton, dépassant les 200 000 tonnes, témoigne de l’ampleur des moyens mobilisés pour ce projet stratégique.

Un projet stoppé par la puissance aérienne alliée

Malgré des travaux menés à un rythme intensif, l’édifice ne fut jamais totalement opérationnel. Dès 1943, les bombardiers alliés identifièrent le site comme une menace majeure et lancèrent une série d’attaques massives. Les raids, notamment l’opération Crossbow, causèrent d’importants dégâts et ralentirent considérablement la construction.

Ces frappes répétées contribuèrent à détourner l’effort de guerre allemand et à limiter l’usage des V2 depuis la France. Si une partie des installations souterraines fut achevée, le blockhaus ne joua jamais pleinement le rôle pour lequel il avait été conçu.

Une architecture de guerre hors norme

Avec ses murs épais de plusieurs mètres et ses dimensions titanesques, le blockhaus d’Éperlecques reste un exemple extrême d’architecture militaire. Construit partiellement en terrain boisé, il devait combiner camouflage naturel et résistance structurelle. Son intérieur, aujourd’hui figé dans le temps, révèle les traces des bombardements, les structures inachevées et l’empreinte du travail forcé des prisonniers utilisés sur le chantier.

Mémoire et symbole

Au-delà de son aspect technique, le blockhaus d’Éperlecques incarne la brutalité de la guerre totale : gigantisme des projets, exploitation humaine, innovations militaires et destruction. Figé dans son état de 1944, il demeure un repère silencieux, chargé de mémoire, sur le territoire du Nord–Pas-de-Calais.

Aujourd’hui, il constitue un témoignage concret de l’histoire de l’Occupation et des technologies de la guerre, interrogeant à la fois les ambitions, les limites et les conséquences du conflit mondial.